1.石塔、鳥居、踏歌神事、楠原石仏群

|

場所;静岡県島田市慶寿寺(一段目の写真) 榛原町清浄寺(他の4枚の写真) リンク先の「まままさん(とんでもとらべる)」が奈良一乗院尊賞親王の石塔をUPされた。五輪塔と宝篋印塔の要素を持った、不思議な石塔であった。この石塔に類似形として、リンク先で石造美術に詳しい「ほあぐらさん(美の世界紀行)」は滋賀県百済寺の石塔を参拝・撮影され 『塔身輪式宝篋印塔』と命名された。ほあぐらさんから、同様な石塔が静岡県に存在するらしいと伺い、今回は私が参拝・撮影してきた。 午前5時半に出発して休憩を挟んで、8時には清浄寺墓地に着いていた。墓地にはそれらしい石塔が見当たらず失望していたが、本堂(時宗)で朝の勤行を終えられた僧侶に尋ねると、裏山に650〜700年前の土地の武士団である勝間田氏の墓石が有るとのことで、出向いた。 私は感嘆の声を思わず漏らし、これまで見たことのない不思議であるが美しい形態に見とれた。 逆光でシルエットを見ると(写真3段目左)、まるで兜をかぶった武士が並んでいるかのようだ。 笠の隅飾突起が、兜の“吹返し”に見える。美しい! 石塔自体には二つのパターンが有った。 『塔身輪式宝篋印塔』に近いのが七基。ただし笠と基礎は宝篋印塔だが、相輪と塔身は五輪塔の空・風・水輪であり、より『折衷式』ともいえる(写真4段目)。 もう一基は火輪だけが宝篋印塔の笠に変わっており、空・風輪には梵字の種子も認められた。これは『笠隅飾付五輪塔』(写真3段目右)とも言えよう。 次ぎに島田市慶寿寺へ移動した。今川範氏公(1365年没)の墓と伝えられる石塔も、『塔身輪式宝篋印塔』もしくは『折衷式』というべき形態であった。 いずれにせよ珍しい形態の石塔であり、今後も調べていきたい。 |

|

|

|

場所;知多半島内海海岸 写真の鳥居の笠木は非丸太状で反り無く、額束無く、貫は柱までであり、これらのことから“神明鳥居系”の 《伊勢鳥居》である。知多半島内海のつぶて浦に立つこの鳥居、何故《伊勢鳥居》であるか…。 この海岸に立っている鳥居、伊勢湾を挟んで遥か40Km彼方には伊勢神宮がある。 つまりこの鳥居に手を合わせれば、伊勢神宮を参拝することになる遥拝場である。 他にも海岸に立っている鳥居は有る。海が神々の住まう神域として祀るのである。 海の神には「伊邪那岐・伊邪那美」から生まれた「大綿津見神」だけでなく、七福神にも入っている「恵比寿」も水蛭子(ひるこ…くずの子)として古事記に登場する。 また「住吉三神、宗像三神」など海の神も複雑で、整理困難である。 神様の名前はさておき、海は恵を与えてくれる限りにおいては「和魂(にぎみたま)」 であり、海難で死に誘い込む側面においては恐怖の「荒魂(あらみたま)」で、時とし て怨霊住まう異界であった。 神々や怨霊、または龍宮など補陀落浄土との境い(結界)に佇むのが、海の鳥居である。 |

|

|

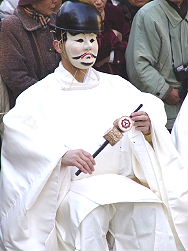

復元伎楽面 |

振鼓の舞(伎楽面で) |

舞人 |

卯杖舞・扇舞 |

源博雅(!) |

|

春きざす大地を踏んで土地の精霊を鎮め、除厄と招福を祈る神事。 平安時代までは宮廷で行なわれていたが、現在は熱田神宮と大阪住吉大社に残るのみ。 中国で生まれた神事で、詔文が奏上されると、笛と振鼓で三方が清められる。 振鼓の音で、その年の豊凶を占う儀式。 卯杖舞、扇舞も舞われるが、本殿の祭神向きである。 私は本殿が背景になるように重視して本殿向き、すなわち舞人の後ろから撮影した。 振鼓は左写真でも分るように、「でんでん太鼓」である。が、能楽【翁】の三番叟の 《鈴之段》を連想させた。伎楽面は、南北朝時代のものが600年使われたが、傷みが激しく、今回復元された面が使用された。 いずれにせよ、地霊鎮めのアニミズムと音による原始的占術が融合した、凶意鎮静の呪術的祭祀である。 |

写真1.磨崖地蔵菩薩立像 |

写真2.磨崖梵字地蔵菩薩石仏 |

写真3.磨崖阿弥陀如来立像 |

写真4.釈迦如来石仏 |

写真5.如意輪観音菩薩石仏 |

写真6.千手観音菩薩石仏 |

|

三重県安濃郡芸濃町の石仏群へ行ってきました(2003年12月30日)。石山最古の石仏は《磨崖阿弥陀如来立像(写真3)》で、鎌倉時代後期〜室町時代初期の様式であるから、その時代から現在広場になっている所に「浄蓮坊」が有った江戸時代までに刻まれた石仏が中心と思ってよいであろう。 一時代に集中して造られたのではなく、長年にわたって追刻されており、長い時間の経過の中で霊場として民間信仰の場になっていたと思われる。 現在は「石山観音公園」として付近が整備されているが、かつて巡拝道は明治32(1899)年頃に整備されたことがあるようである。岩肌に穿たれた龕に安置される石仏まで、風化はしているが階段が残っているが、これは明治の頃の整備によるのかもしれない。 石山という名前の山の頂上付近は岩が露出しており、そこに穿たれた龕に四十余体の仏像、阿弥陀、地蔵や観音菩薩などがいらっしゃる。 写真1.の《磨崖地蔵菩薩立像》は高さ3.4mで、室町時代初期の作と伝えられる。江戸時代には石山三郷(楠原・林・楠平尾)の雨乞いの本尊で、“現世利益”の側面を持っている。 一方、近所の小川には《磨崖梵字地蔵菩薩石仏(写真2)》があった。これなどはむしろ、『六道の救済』、すなわち閻魔大王の本地仏という“十王信仰”に基づいているのではないかと想像した。なぜこのような小川の岩面に梵字(種子)で地蔵を表現する“カ”を刻んだかというと、この小川が地獄の“三途の川”を象徴しているように思えたからである。 写真3の《磨崖阿弥陀如来立像》は高さが3.52m、台座からの高さは5mにもなる。九品印は“上品下生(来迎印)”である。 写真4は《釈迦如来》と思われる。螺髪であるからだが、手の印相は、両手が合わさっている。 写真5は《如意輪観音菩薩》。右手を頬にあて、顔を傾けていらっしゃる。頭部には宝冠を頂いてらっしゃる。 写真6は《千手観音菩薩》。体の前に4本の手、背後には無数の手が刻印されている。 この石仏群は大きな寺院に属するのではなく、“民間信仰”の場として歴史の中で栄えたことであろう。 |

本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています

Last Updated 2006-01-24